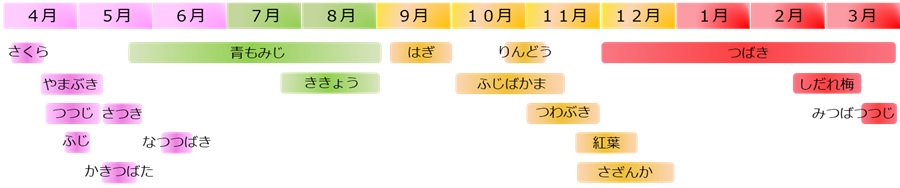

花ごよみ

主な草花の“花ごよみ”です。期間は天候により異なる年がありますので、お出掛けの際はお尋ねください。

*トップページの城南宮花だよりは、こちらからご確認ください。

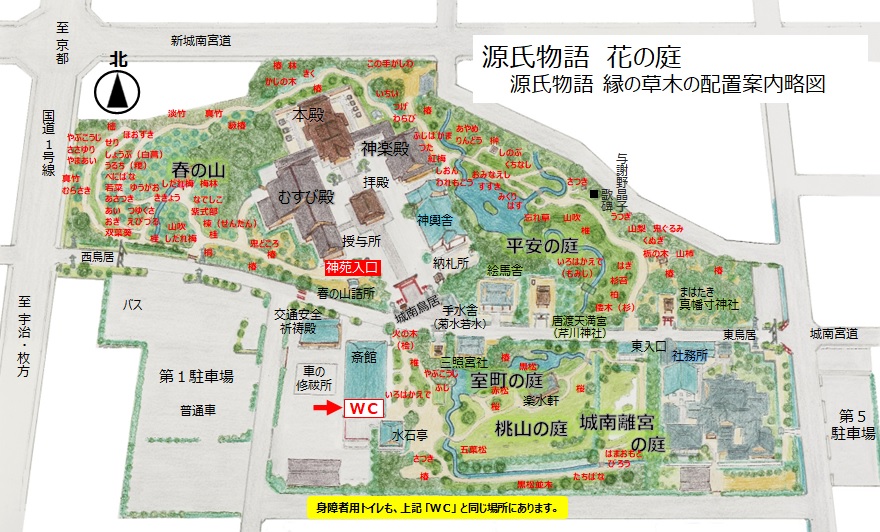

以下の草花の説明は、『源氏物語の庭 草木の栞』(神苑出入口にて販売中)より抜粋しています。

*『源氏物語』の引用は、『谷崎潤一郎新釈 源氏物語』(中央公論社)によります。

*本文中には、114品種掲載されていますが、ここでは城南宮の神苑に育つ81品種を掲載しています。

*写真掲載のない植物もありますが、ご容赦ください。

源氏物語に登場する草花

- 【あ行】 あい 藍 たで科 (横笛 よこぶえの巻)

二藍(ふたあい)の直衣(なほし)ばかりを着て、たいそう色白に、輝くばかりつやつやしくて、云々

二藍(ふたあい)の直衣(なほし)ばかりを着て、たいそう色白に、輝くばかりつやつやしくて、云々

京都の上鳥羽でも大正時代には多くの藍を栽培していました。

源氏物語の庭 草木の栞 71頁より抜粋

(写真は、8月中旬撮影)

- 【あ行】 あかまつ 赤松 まつ科 (松風の巻 まつかぜの巻)

明石の尼君

明石の尼君

身をかへて ひとり帰れる 山里に

きゝしに似たる まつかぜぞ吹く

明石の尼君達の住んだ桂川の上流、大井川の松は、赤松と同定します。

源氏物語の庭 草木の栞 31頁より抜粋

(写真は、8月中旬撮影)

- 【あ行】 あさがお 朝顔 ひるがお科 (槿 あさがほの巻)

源氏

源氏

見し折の 露わすられぬ あさがほの

はなのさかりは 過ぎやしぬらん

万葉集に現れているアサガオはキキョウを指している、というのが定説ですが、源氏物語の時代になると牽牛子(けんごし)のアサガオを指しています。

源氏物語の庭 草木の栞 82頁より抜粋

(写真は、8月中旬撮影)

- 【あ行】 あさつき 浅葱 ゆり科 (乙女 おとめの巻)

浅葱(あさぎ)の袍をお召しなされて還り殿上なさいますのを、大宮がひどく御不満にお感じなされましたのも、いかさまお道理で、お可哀さうなのでした。云々

浅葱(あさぎ)の袍をお召しなされて還り殿上なさいますのを、大宮がひどく御不満にお感じなされましたのも、いかさまお道理で、お可哀さうなのでした。云々

色合でいう浅葱(あさねぎ)は、浅い葱(ねぎ)色、つまりアサツキの色に近いもの思われますが、浅黄(あさぎ)の色と同じとの説もあります。

源氏物語の庭 草木の栞 43頁より抜粋

(写真は、5月中旬撮影)

- 【あ行】 あやめ 文目 あやめ科 (螢 ほたるの巻)

此の世の人が染め出したとは思へない程なので、いつもと同じ色の衣裳の文目も、今日は珍しく、薫(かお)りの高いお袖の匂なども、云々

此の世の人が染め出したとは思へない程なので、いつもと同じ色の衣裳の文目も、今日は珍しく、薫(かお)りの高いお袖の匂なども、云々

アヤメは、外花被の内底に文目の網状の脈がありますが、カキツバタやハナショウブには、これがありません。乾燥した畑に生育します。

源氏物語の庭 草木の栞 57頁より抜粋

(写真は、5月中旬撮影)

- 【あ行】 いちい 一位 いちい科 (寄生 やどりぎの巻)

「かう云ふ退屈な時を紛らす慰みには、これが一番よいであろう」と仰せなされて、碁盤を召し寄せて、お相手をお命じになります。云々

「かう云ふ退屈な時を紛らす慰みには、これが一番よいであろう」と仰せなされて、碁盤を召し寄せて、お相手をお命じになります。云々

碁盤の材が、トチノキまたはイチイの木であることからとりあげました。イチイは笏(しゃく)の良材として知られ、笏を持つ高官の一位から出た名称です。

源氏物語の庭 草木の栞 102頁より抜粋

(写真は、4月下旬撮影)

- 【あ行】 いろはかえで かえで科 (花宴 はなのえんの巻)

春宮(たうぐう)は源氏の紅葉の賀の舞を思し出でられ、挿頭(かざし)の花を下し置かれて、切に御所望遊ばしますので、云々

春宮(たうぐう)は源氏の紅葉の賀の舞を思し出でられ、挿頭(かざし)の花を下し置かれて、切に御所望遊ばしますので、云々

イロハカエデは、イロハモミジ・カエデ・モミジ・高雄カエデ・もみじとも称し、さらにその紅葉が他の植物より優れて美しいから、特に紅葉(モミジ)の名で呼ぶようになりました。

源氏物語の庭 草木の栞 94頁より抜粋

(写真は、12月中旬撮影)

- 【あ行】 うつぎ 空木 ゆきのした科 (乙女 おとめの巻)

お前に近い前栽(せんざい)は呉竹の下も涼しさうで、木高い森のやうな植込みがこんもりとして面白く、山里めかして卯の花垣根をことさらに打ち渡して、云々

お前に近い前栽(せんざい)は呉竹の下も涼しさうで、木高い森のやうな植込みがこんもりとして面白く、山里めかして卯の花垣根をことさらに打ち渡して、云々

ウツギの幹が中空であるから空木と書き、花が卯月に咲くから卯の花と呼びます。

源氏物語の庭 草木の栞 39頁より抜粋

(写真は、5月中旬撮影)

- 【あ行】 うめ 梅 ばら科 (梅枝の巻 うめがえの巻)

心葉は、紺瑠璃の方には五葉の松の枝、白瑠璃の方には白梅(しらうめ)の枝が結んでありまして、云々

心葉は、紺瑠璃の方には五葉の松の枝、白瑠璃の方には白梅(しらうめ)の枝が結んでありまして、云々

梅は中国原産の落葉高木で、奈良時代に我が国に渡来し、万葉人が最もよく観賞していました。万葉集では、梅と萩の出所回数が多く、源氏物語では、桜と梅です。

源氏物語の庭 草木の栞 13頁より抜粋

(写真は、3月中旬撮影)

- 【あ行】 うるち 粳 いね科 (橋姫 はしひめの巻)

お粥(かゆ)や強飯(こはいひ)などをお召し上りになります。云々

お粥(かゆ)や強飯(こはいひ)などをお召し上りになります。云々

平安時代のお粥は、現在の釜で炊いた御飯(ごはん)にあたり、強飯(こはいい)は米を甑(こしき)に入れて蒸した飯のことです。

源氏物語の庭 草木の栞 113頁より抜粋

- 【あ行】 えびづる 蝦蔓 ぶどう科 (若菜下 わかな下の巻)

紫の上は、葡萄染(えびぞめ)でせうか、色の濃い小袿(こうちぎ)に薄蘇芳の細長を召して、云々

紫の上は、葡萄染(えびぞめ)でせうか、色の濃い小袿(こうちぎ)に薄蘇芳の細長を召して、云々

葡萄(えび)色というのは、紫(むらさき)の根で染めた赤味がかかった紫色のことです。

源氏物語の庭 草木の栞 96頁より抜粋

(写真は、8月中旬撮影)

- 【あ行】 おぎ 荻 いね科 (蜻蛉 かげろふの巻)

- 薫

荻の葉に 露ふきむすぶ 秋風も

ゆふべぞわきて 身にはしみける

荻は古来から和歌に詠ぜられ、ネザメグサ、メザマシグサ及びカゼキキグサなどの雅名で呼ばれました。

源氏物語の庭 草木の栞 116頁より抜粋 - 【あ行】 おにぐるみ 鬼胡桃 くるみ科 (明石 あかしの巻)

- 却ってかう云ふ辺鄙(へんぴ)な土地にこそ案外な人が埋(うづも)れてゐないものでもないと、心づかひをなすって、高麗(こま)の胡桃色(くるみいろ)の紙に、特別に念をお入れなされて、云々

和名のクルミは、倭名類聚抄の記載からです。和漢三才図会で初めて鬼胡桃の命名がされたオニグルミは、普通にクルミ(胡桃)と呼ばれています。

源氏物語の庭 草木の栞 109頁より抜粋

- 【あ行】 おにどころ 鬼野老 やまのいも科 (横笛 よこぶえの巻)

御寺(みてら)の近くの林に生えた筍、その邊(あたり)の山で堀った野老(ところ)などを、いかにも田舎のものらしくて風流であるからと、云々

御寺(みてら)の近くの林に生えた筍、その邊(あたり)の山で堀った野老(ところ)などを、いかにも田舎のものらしくて風流であるからと、云々

鬼野老は一名野老(ところ)と称します。源氏物語でも山の産物として、筍と同じように贈り物としています。

源氏物語の庭 草木の栞 70頁より抜粋

(写真は、8月中旬撮影)

- 【あ行】おみなえし 女郎花 おみなえし科 (夕霧 ゆふぎりの巻)

一条御息所

一条御息所

女郎花 しをるゝ野邊を いづことて

ひと夜ばかりの やどをかりけん

女郎花は秋の七種のひとつです。女郎花は和字で、漢字では黄花竜芽と書きます。

源氏物語の庭 草木の栞 86頁より抜粋

(写真は、7月中旬撮影)

- 【か行】 かぎばにわすぎごけ 鈎葉庭杉苔 蘚類 (胡蝶 こてふの巻)

築山の木立、中嶋あたり、ひとしほ濃くなった苔の緑などを、遠くの方からわづかに眺めましたゞけでは、云々

築山の木立、中嶋あたり、ひとしほ濃くなった苔の緑などを、遠くの方からわづかに眺めましたゞけでは、云々

現在の植物学では蘚苔(せんたい)植物として蘚をスギゴケ類、苔をゼニゴケ類としますが、古典では蘚苔類を総括してスギゴケ類をさしていたと解せられます。

源氏物語の庭 草木の栞 63頁より抜粋

(写真は、8月中旬撮影)

- 【か行】 かじのき 楮・穀・構・栲 くわ科 (若菜下 わかな下の巻)

紫の上

紫の上

すみのえの 松に夜深く おく霜は

神のかけたる ゆふかづらかも

楮・穀・構・栲はすべてカジノキのことです。木綿(ゆう)は、楮(カジノキ)の樹皮を白くさらして麻のように割いたもの、及びその糸で織った布をいいます。

源氏物語の庭 草木の栞 61頁より抜粋

(写真は、8月下旬撮影)

- 【か行】 かしわ 柏 ぶな科 (胡蝶 こてふの巻)

雨が降ったあとの、たいそうしっとりとした夕方に、お前の若楓(わかかえで)や柏木(かしはぎ)などの青々と繁り合ってゐます空のけしきが、云々

雨が降ったあとの、たいそうしっとりとした夕方に、お前の若楓(わかかえで)や柏木(かしはぎ)などの青々と繁り合ってゐます空のけしきが、云々

カシワは、別名カシワギ又はモチガシワといい、昔は食べ物を盛る葉でした。

源氏物語の庭 草木の栞 33頁より抜粋

(写真は、4月中旬撮影)

- 【か行】 かつら 桂 かつら科 (松風 まつかぜの巻)

冷泉帝

冷泉帝

月のすむ 川のをちなる 里なれば

桂の影は のどけかるらむ

源氏物語にも登場する賀茂社の葵祭では、この桂の小枝に双葉葵(ふたばあおい)をつけたものです。

源氏物語の庭 草木の栞 40頁より抜粋

- 【か行】 ききょう 桔梗 ききょう科 (手習 てならひの巻)

垣根のあたりに植ゑてあります撫子もおもしろく、女郎花、桔梗なども咲き初めてゐるのでしたが、色々の狩衣姿(かりぎぬすがた)の若い男共を大勢連れて、云々

垣根のあたりに植ゑてあります撫子もおもしろく、女郎花、桔梗なども咲き初めてゐるのでしたが、色々の狩衣姿(かりぎぬすがた)の若い男共を大勢連れて、云々

キキョウは、出雲風土記に初登場し、古来から観賞用や薬用として栽培されています。

源氏物語の庭 草木の栞 81頁より抜粋

(写真は、6月下旬撮影)

- 【か行】 きり 桐 ごまのはぐさ科 (桐壺の巻 きりつぼの巻)

更衣(かうい)のお局(つぼね)は桐壺なのです。されば、お上(あが)りになりますには、是非とも数多(あまた)の局々の前をお通りにならねばなりませぬが、云々

更衣(かうい)のお局(つぼね)は桐壺なのです。されば、お上(あが)りになりますには、是非とも数多(あまた)の局々の前をお通りにならねばなりませぬが、云々

帝(みかど)の寵愛を一身にあつめた桐壺の更衣は、清涼殿から一番遠い東北隅にある淑景舎(しげいしゃ)をあてられており、その中庭には桐の木が植えられていました。

源氏物語の庭 草木の栞 21頁より抜粋

(写真は、5月上旬撮影)

- 【か行】 きく 菊 きく科 (藤裏葉 ふじうらばの巻)

夕霧

夕霧

あさみどり 若葉の菊を 露にても

濃きむらさきの 色とかけきや

皇室の御紋章としては、平安末期、城南離宮に関係深い後鳥羽上皇が、三条小鍛冶宗近に刀を打たせ、その地肌に菊の枝の文様を彫らしめたのにはじまるといいます。

源氏物語の庭 草木の栞 111頁より抜粋

(写真は、11月中旬撮影)

- 【か行】 くず 葛 まめ科 (総角 あげまきの巻)

中宮大夫

中宮大夫

見し人も なき山里の 岩がきに

こゝろながくも はへる葛かな

源氏物語では、葛の花を観賞の対象として見ています。現在のようにクズ粉とか、葉を牛の飼料にするなどという観点では見ていません。

源氏物語の庭 草木の栞 87頁より抜粋

(写真は、8月中旬撮影)

- 【か行】 くろまつ 黒松 まつ科 (常夏の巻 とこなつの巻)

弘徽殿女御方の女房

弘徽殿女御方の女房

常陸なる 駿河の海の 須磨の浦に

波立ちいでよ 箱崎のまつ

古文献で、赤松、黒松を同定するのには、赤松は山野の痩せ地に生育し、黒松は海辺地帯の岩上などに生育するという生態的特徴が参考となります。

(写真は、8月中旬撮影)

源氏物語の庭 草木の栞 32頁より抜粋

- 【か行】 くちなし 梔子 あかね科 (玉鬘 たまかづらの巻)

空蝉(うつせみ)の尼君には、青鈍(あおにび)の織物のたいそう趣の深いのをお見つけになりまして、御自分のお召料の中から、梔(くちなし)の御衣(おんぞ)に聴色(ゆるしいろ)のをお添へになって、云々

空蝉(うつせみ)の尼君には、青鈍(あおにび)の織物のたいそう趣の深いのをお見つけになりまして、御自分のお召料の中から、梔(くちなし)の御衣(おんぞ)に聴色(ゆるしいろ)のをお添へになって、云々

和名のクチナシは、果実が裂開しないから口無しの意味です。

源氏物語の庭 草木の栞 98頁より抜粋

(写真は、6月上旬撮影)

- 【か行】 くぬぎ 橡 ぶな科 (藤裏葉 ふじうらばの巻)

- 錦を敷き渡した渡殿の上と同じやうに見えます庭の面に、可愛らしい姿をした、いづれもやんごとない家々の子達である童(わらは)べが、青い白椽(しろつるばみ)、赤い白椽、蘇芳、葡萄染(えびぞめ)などの衣裳をいつものやうに着まして、云々

クヌギの古名が橡(つるばみ)で、記紀で「歴木(くぬぎ)」、万葉集で「伊智比」、新撰字鏡で「櫟。和名、久沼木(くぬぎ)」となりました。

源氏物語の庭 草木の栞 106頁より抜粋

- 【か行】 こうばい 紅梅 ばら科 (紅梅の巻 こうばいの巻)

此の御殿の東の軒端(のきば)に近い紅梅が、趣深く匂ってゐるのを御覧になりますと、「お前(まへ)の花が風情(ふぜい)ありげに咲いてゐますね。云々」

此の御殿の東の軒端(のきば)に近い紅梅が、趣深く匂ってゐるのを御覧になりますと、「お前(まへ)の花が風情(ふぜい)ありげに咲いてゐますね。云々」

「禁秘御抄(きんぴみしょう)」の記録によると、御所の紫宸殿の左近の桜は、当時左近の紅梅であったことがわかります。

源氏物語の庭 草木の栞 14頁より抜粋

(写真は、2月上旬撮影)

- 【か行】 このてがしわ 児の手がわしわ ひのき科 (柏木の巻 かしはぎの巻)

一条御息所

一条御息所

柏木に 葉守の神は まさずとも

人ならすべき 宿のこずゑか

児の手がわしわの漢名は柏木で、葉守(はもり)の神様が宿る柏木は、コノテガシワです。

源氏物語の庭 草木の栞 26頁より抜粋

(写真は、8月中旬撮影)

- 【か行】 ごようまつ 五葉松 まつ科 (初音 はつねの巻)

何とも云へない五葉の松に結びつけてあるのでしたが、その枝に来てとまつてゐます造り物の鶯までも心を動かしてゐることでせう。

何とも云へない五葉の松に結びつけてあるのでしたが、その枝に来てとまつてゐます造り物の鶯までも心を動かしてゐることでせう。

ゴヨウマツは、その葉五本が一束を成すところからいいます。日本中に広く分布し、山地に自生しますが、庭園樹としても栽培されています。

源氏物語の庭 草木の栞 12頁より抜粋

- 【さ行】 さかき 榊 つばき科 (賢木 さかきの巻)

- 六条の御息所

神垣は しるしの杉も なきものを

いかにまがへて 折れる榊ぞ

源氏物語では、榊を神前に供える木という概念で見ています。サカキは、その枝葉の姿形がよく四季を通じて常緑であることから、栄樹の意味があります。

源氏物語の庭 草木の栞 54頁より抜粋

- 【さ行】 ささゆり 笹百合 ゆり科 (竹河 たけかはの巻)

少将の君も綺麗な声で「さきくさ」と謡ひます。云々

少将の君も綺麗な声で「さきくさ」と謡ひます。云々

奈良県の率川(いさかわ)神社の三枝祭(さいくさのまつり)は、この笹百合を捧げる祭で古来有名であることから、源氏物語当時謡われた催馬楽の「百合花・三枝(さきくさ)」とあるサキクサは、笹百合のことと同定します。

源氏物語の庭 草木の栞 59頁より抜粋

(写真は、6月上旬撮影)

- 【さ行】 さつきつつじ 五月(皐月) つつじ科 (乙女 おとめの巻)

南東は山を高くして、春の花の樹を限りなく植え、池の様子も一段と面白く、お前に近い前栽に、五葉、紅梅、桜、藤、山吹、岩躑躅などやうな春の見物を専ら植えて、云々

南東は山を高くして、春の花の樹を限りなく植え、池の様子も一段と面白く、お前に近い前栽に、五葉、紅梅、桜、藤、山吹、岩躑躅などやうな春の見物を専ら植えて、云々

古文献に出ている岩躑躅(いわつつじ)は、京都保津川峡の岩に自生するサツキツツジのことで、現在でも京都ではサツキツツジのことをイワツツジと呼んでいます。

源氏物語の庭 草木の栞 30頁より抜粋

(写真は、6月上旬撮影)

- 【さ行】 さとざくら 里桜 ばら科 (幻 まぼろしの巻)

山吹などが快げに咲き乱れてゐますのを見給うても、直ぐもう涙が誘はれるやうにおなりになります。ほかの花は、一重の桜が咲き散って八重が咲き、八重の盛りが過ぎて樺桜(かばざくら)が開き、云々

山吹などが快げに咲き乱れてゐますのを見給うても、直ぐもう涙が誘はれるやうにおなりになります。ほかの花は、一重の桜が咲き散って八重が咲き、八重の盛りが過ぎて樺桜(かばざくら)が開き、云々

里桜とは、白井光太郎博士が、野生の一重の桜、山桜や大島桜などの栽培品種の八重桜を総称して里桜として定義されたものです。

源氏物語の庭 草木の栞 19頁より抜粋

(写真は、4月上旬撮影)

- 【さ行】 しおん 紫苑 きく科 (野分 のわきの巻)

紫苑や撫子の濃い色や薄い色の袙(あこめ)に、女郎花の汗袗(かざみ)などやうな時候に合った身なりをしまして、(中略)御殿の方から吹いて来る追風は、紫苑の花までが悉く匂ふやうな薫りがしますのも、云々

紫苑や撫子の濃い色や薄い色の袙(あこめ)に、女郎花の汗袗(かざみ)などやうな時候に合った身なりをしまして、(中略)御殿の方から吹いて来る追風は、紫苑の花までが悉く匂ふやうな薫りがしますのも、云々

紫苑は延喜式には薬草として出ていますが、古くから鑑賞の対象とされ、新撰字鏡に紫苑の文字が見えます。

源氏物語の庭 草木の栞 92頁より抜粋

(写真は、10月上旬撮影)

- 【さ行】 しきみ 樒 しきみ科 (若菜下 わかな下の巻)

濃い青純(あをにび)の紙にしたためて、樒(しきみ)にお挿しになりました。云々

濃い青純(あをにび)の紙にしたためて、樒(しきみ)にお挿しになりました。云々

樒(しきみ)の和名の意味は、その果実が有毒で、悪しき実の意味です。樒を一名花ノ木というのは、花の代わりに墓前・仏前に供するからです。

源氏物語の庭 草木の栞 24頁より抜粋

(写真は、3月中旬撮影)

- 【さ行】 しのぶ 忍 しだ植物 (夕顔 ゆうがほの巻)

見上げる門が荒れ果てゝゐて、忍草(しのぶぐさ)の生ひ茂ってゐるのが、たとへやうもなくをぐらいのです。云々

見上げる門が荒れ果てゝゐて、忍草(しのぶぐさ)の生ひ茂ってゐるのが、たとへやうもなくをぐらいのです。云々

忍(しのぶ)の名は、この草が土の無い岩石上に多く生育し、いかにも堪え忍んでいるように見えるところからつきました。

源氏物語の庭 草木の栞 72頁より抜粋

(写真は、8月下旬撮影)

- 【さ行】 しょうぶ 白菖 さといも科 (螢 ほたるの巻)

- 玉鬘

あらはれて いとゞ浅くも 見ゆるかな

菖蒲もわかず なかれけるねの

古人はショウブに菖蒲の文字を用いましたが、実は日本のショウブは中国の白菖で、菖蒲は日本のセキショウのことです。その昔、漢名と実物とを当て違えたことが今日に及んでいます。

源氏物語の庭 草木の栞 58頁より抜粋

- 【さ行】 すぎ 倭木 すぎ科 (玉鬘 たまかつらの巻)

右近

右近

ふたもとの 杉のたちどを 尋ねずば

ふる川のべに 君を見ましや

倭木(スギ)は、日本の特産で、古名はマキ(真木)です。京都北山には、北山倭木(北山杉)の特産があります。スギの多くは植林ですが、九州屋久島には野生しています。

源氏物語の庭 草木の栞 22頁より抜粋

(写真は、8月下旬撮影)

- 【さ行】 すすき 芒 いね科 (寄生 やどりぎの巻)

中の君

中の君

秋はつる 野辺のけしきも しのすゝき

ほのめく風に つけてこそ知れ

鑑賞には尾花の名で通るススキ(芒)は、一名カヤとも云います。

源氏物語の庭 草木の栞 85頁より抜粋

(写真は、9月下旬撮影)

- 【さ行】 せんだん 楝 せんだん科 (東屋 あづまやの巻)

- 薬王品(やくわうぼん)などでも取り分けて説いていらっしゃいますが、牛頭栴檀(ごづせんだん)などと、名は恐ろしく聞こえますけれども、あゝして大将殿などが、われわれ共の眼の前で証拠を見せて下さいますので、云々

この牛頭栴檀は、センダン(楝)のことです。

源氏物語の庭 草木の栞 45頁より抜粋

- 【た行】 たちばな 橘 みかん科 (花散里 はなちるさとの巻)

源氏

源氏

橘の香を なつかしみ ほととぎす

花ちるさとを たづねてぞ訪ふ

古い時代から橘は観賞木とされ、花タチバナと古歌に詠まれました。

源氏物語の庭 草木の栞 55頁より抜粋

(写真は、5月中旬撮影)

- 【た行】 つげ 黄楊木 つげ科 (若菜上 わかな上の巻)

朱雀院

朱雀院

さしつぎに 見る物にもが 萬世(よろづよ)を

黄楊(つげ)の小櫛の かみさぶるまで

万葉集の、「君なくは何(な)ぞ身装(みよそ)はむくしげるつげ(黄楊)の小櫛を取らむとも思(も)はず」の歌で、和名、ツゲが初めて登場します。

源氏物語の庭 草木の栞 25頁より抜粋

(写真は、8月中旬撮影)

- 【た行】 つた 蔦 ぶどう科 (寄木 やどりぎの巻)

たいそう趣のある深山木に宿ってゐます蔦の葉が、まだ色も褪せずに残ってゐます、云々

たいそう趣のある深山木に宿ってゐます蔦の葉が、まだ色も褪せずに残ってゐます、云々

和名のツタは伝えるの意味です。古くは、アマヅラ・アマヅルと呼んでいます。これは、ツタの幹から液を採り、煮つめて甘味料としたからです。

源氏物語の庭 草木の栞 95頁より抜粋

(写真は、8月中旬撮影)

- 【た行】 つぶらじい 円椎 ぶな科 (椎木 しひがもとの巻)

- 薫の君

立ち寄らん 蔭と頼みし 椎がもと

むなしき床(とこ)に なりにけるかな

古典書中では、現代でいう果実の小形のツブラジイと果実の大形のスダシイを合わせて、単にシイと呼んでいます。

源氏物語の庭 草木の栞 105頁より抜粋

- 【た行】 つゆくさ 露草 つゆくさ科 (野分 のわきの巻)

御直衣(なほし)の花文綾(けもんりょう)を、此の頃摘み取った月草の花でうっすらとお染め出しになりましたのが、云々

御直衣(なほし)の花文綾(けもんりょう)を、此の頃摘み取った月草の花でうっすらとお染め出しになりましたのが、云々

ツユクサ(露草)には、その花の色から青花、この花の汁で布を刷り染めるとよく着色することから着草などの和名があります。

源氏物語の庭 草木の栞 74頁より抜粋

(写真は、8月中旬撮影)

- 【た行】 とちのき 栃の木 とちのき科 (橋姫 はしひめの巻)

御念誦(ごねんじゅ)のあひまあひまには、此の姫君たちをお遊び相手になさりながら、やうやう大きくおなりになるにつれまして、琴を習はせ、碁打ち、扁突(へんつ)きなど、役にも立たぬ戯(たはむ)れごとをなすったりしていらっしゃいましたが、云々

御念誦(ごねんじゅ)のあひまあひまには、此の姫君たちをお遊び相手になさりながら、やうやう大きくおなりになるにつれまして、琴を習はせ、碁打ち、扁突(へんつ)きなど、役にも立たぬ戯(たはむ)れごとをなすったりしていらっしゃいましたが、云々

国宝源氏物語絵巻には、玉鬘の姫君と妹との碁(竹河の巻)、今上帝と薫との碁打ち(寄生の巻)の絵があり、その碁の盤の材が多くトチノキまたはイチイの材であるのでとりあげました。

源氏物語の庭 草木の栞 108頁より抜粋

(写真は、5月上旬撮影)

- 【な行】 なでしこ 撫子 なでしこ科 (常夏 とこなつの巻)

源氏

源氏

撫子の とこなつかしき 色を見ば

もとのかきねを 人やたづねん

ナデシコは、河原撫子(かわらなでしこ)、大和撫子(やまとなでしこ)などと呼ばれ、その古名はトコナツ(常夏)です。

源氏物語の庭 草木の栞 65頁より抜粋

(写真は、6月上旬撮影)

- 【な行】 ねざさ 根笹 いね科 (夕霧 ゆふぎりの巻)

- 夕霧

里遠み 小野の篠原(しのはら) わけて来て

われもしかこそ 声も惜しまね

シノ(篠)は大和本草に「女竹の小なるをば篠竹と云」と記されています。万葉集にも出ているこの篠は、現在のネザサのことです。

源氏物語の庭 草木の栞 49頁より抜粋

- 【な行】 のいばら 野薔薇 ばら科 (賢木 さかきの巻)

- 階(きざはし)の下(もと)の薔薇(さうび)がほんの僅かばかり咲いて、春秋の花の盛りよりもしめやかに、趣ある季節ですから、打ちとけてお遊びになります。

現在の西洋薔薇は、江戸時代に日本に輸入されました。平安時代には西洋薔薇は渡来していないから、源氏物語の薔薇はノイバラのことです。

源氏物語の庭 草木の栞 44頁より抜粋

- 【は行】 はぎ 萩 まめ科 (御法 みのりの巻)

- 紫の上

おくと見る 程ぞはかなき ともすれば

かぜにみだるゝ 萩のうはつゆ

萩は一名を山萩といいます。「萩」は中国ではヨモギを表す文字ですが、わが国でこれをハギに当てるのは、ハギが秋に盛んに咲くところからです。

源氏物語の庭 草木の栞 83頁より抜粋

- 【は行】 はす 蓮 すいれん科 (鈴虫 すゞむしの巻)

源氏

源氏

はちす葉を 同じ臺(うてな)と 契りおきて

露のわかるゝ けふぞかなしき

蓮の古い名称はハチス(蜂巣)です。妙法蓮華経の蓮華とはハスの花のことです。

源氏物語の庭 草木の栞 78頁より抜粋

(写真は、7月下旬撮影)

- 【は行】 はちく 淡竹 いね科 (横笛 よこぶえの巻)

源氏

源氏

憂きふしも 忘れずながら 呉竹の

こは捨て難き ものにぞありける

本草和名に「淡竹。和名、久礼多介(くれたけ)」、多識編に「淡竹。和名、波知久(はちく)」と記されています。

源氏物語の庭 草木の栞 47頁より抜粋

(写真は、8月中旬撮影)

- 【は行】 はまおもと 浜大本 ひがんばな科 (乙女 おとめの巻)

濱ゆふ程の隔てを置きつゝ、何とか彼とか胡麻化して扱っていらっしゃるのも、尤もだなどと思って、云々

濱ゆふ程の隔てを置きつゝ、何とか彼とか胡麻化して扱っていらっしゃるのも、尤もだなどと思って、云々

浜大本は、浜木綿(はまゆう)とも呼ばれます。平安末期、城南離宮に関係深い後白河法皇は、浜木綿を特に愛されたといいます。

源氏物語の庭 草木の栞 68頁より抜粋

(写真は、8月中旬撮影)

- 【は行】 ひのき 火の木 ひのき科 (眞木柱 まきばしらの巻)

真木柱

真木柱

今はとて 宿離(か)れぬとも 馴れ来つる

眞木の柱は われをわするな

源氏物語時代の建築は純和様で、桧(ひのき)の柱に桧皮葺の優雅な姿が想像されます。

源氏物語の庭 草木の栞 23頁より抜粋

(写真は、8月下旬撮影)

- 【は行】 びろう 檳榔 やし科 (寄生 やどりぎの巻)

庇の御車(みくるま)に召して、お供には庇のない糸毛(いとげ)の車三つ、檳榔毛の黄金の飾りをした車六つ、たゞの檳榔毛の車二十、網代車二つに、女房が三十人と、云々

庇の御車(みくるま)に召して、お供には庇のない糸毛(いとげ)の車三つ、檳榔毛の黄金の飾りをした車六つ、たゞの檳榔毛の車二十、網代車二つに、女房が三十人と、云々

平安時代の檳榔毛車とは、檳榔の葉を細かく裂いて白く晒したもので、車体(箱)を貼るように覆った牛車(ぎっしゃ)のことです。

源氏物語の庭 草木の栞 64頁より抜粋

(写真は、8月中旬撮影)

- 【は行】 ふじ 藤 まめ科 (藤裏葉 ふじうらばの巻)

内大臣(雲居雁の父)

内大臣(雲居雁の父)

わが宿の 藤の色こき たそがれに

たづねやは来ぬ 春のなごりを

古来、藤の樹皮の繊維を採り織物とし、種子と若い葉を食用としました。

源氏物語の庭 草木の栞 29頁より抜粋

(写真は、4月下旬撮影)

- 【は行】 ふじばかま 藤袴 きく科 (藤袴 ふじばかまの巻)

夕霧

夕霧

おなじ野の つゆにやつるゝ 藤袴

あはれはかけよ かごとばかりも

平安時代には、藤袴の乾燥物を部屋の隅に置いて、その香りを香木のように賞し、蘭と称しました。

源氏物語の庭 草木の栞 88頁より抜粋

(写真は、10月上旬撮影)

- 【は行】 ふたばあおい 双葉葵 うまのすずくさ科 (葵 あふひの巻)

源氏

源氏

かざしける 心ぞ徒(あだ)に 思ほゆる

八十氏人(やそうじびと)に なべてあふひを

「逢う日」にかける賀茂社葵祭の「葵」は、フタバアオイのことです。

源氏物語の庭 草木の栞 41頁より抜粋

- 【は行】 べにばな 紅花 きく科 (末摘花 すゑつむはなの巻)

源氏

源氏

なつかしき 色ともなしに 何に此の

すゑつむ花を 袖にふれけん

末摘花(すえつむはな)は、染料にする紅花の異名で、茎の末にある花から摘み採るところからこの名があります。

源氏物語の庭 草木の栞 76頁より抜粋

(写真は、8月中旬撮影)

- 【は行】 ほうきぎ 箒木 あかざ科 (帚木 はゝきぎの巻)

源氏

源氏

帚木(はゝきぎ)の こゝろを知らで 薗原(そのはら)の

みちにあやなく 惑ひぬるかな

ホウキギは、欧州原産で、シルクロードを経て中国、そして古く日本に渡来しました。

源氏物語の庭 草木の栞 89頁より抜粋

(写真は、8月中旬撮影)

- 【は行】 ほおずき 酸漿 なす科 (野分 のわきの巻)

自ら微笑んでいらっしゃいますのが、大層美しいお顔つき、色つやなのです。酸漿とか云ふものゝやうにふっくらとしてゐまして、云々

自ら微笑んでいらっしゃいますのが、大層美しいお顔つき、色つやなのです。酸漿とか云ふものゝやうにふっくらとしてゐまして、云々

和名のホオズキは、その茎によくホオ(カメムシ類の方言)という昆虫がつくことに由来します。

源氏物語の庭 草木の栞 91頁より抜粋

(写真は、8月中旬撮影)

- 【ま行】 まだけ 真竹 いね科 (胡蝶 こてふの巻)

お前に近い呉竹が、たいそう若々しく伸びて戰(そよ)いでゐる姿に心惹かれて、お立ち止まりになりまして、云々

お前に近い呉竹が、たいそう若々しく伸びて戰(そよ)いでゐる姿に心惹かれて、お立ち止まりになりまして、云々

マダケは、真竹の意味で竹の正品を賞する名称で、古くは呉竹と呼ばれました。

源氏物語の庭 草木の栞 46頁より抜粋

(写真は、8月中旬撮影)

- 【ま行】 まゆみ 真弓 にしきぎ科 (篝火 かがりびの巻)

- たいさう涼しそうな遣り水のほとりに、風情面白く横ひろがりに伸びてゐます檀(まゆみ)の木の下に、松の割木をおびただしくない程に置いて、遠ざけて燈(とも)しましたので、云々

真弓に檀の漢字を当てることは誤りですが、古くはこの字を用いました。

源氏物語の庭 草木の栞 110頁より抜粋

- 【ま行】 みくり 三稜 みくり科 (玉鬘 たまかづらの巻)

源氏

源氏

知らずとも 尋ねて知らん みしま江に

おふる三稜(みくり)の すぢはたえじを

ミクリという名は実栗の意味で、その果球がイガ(毬彙)のようなことからいいます。

源氏物語の庭 草木の栞 50頁より抜粋

(写真は、6月上旬撮影)

- 【ま行】 みやぎのはぎ 宮城野萩 まめ科 (桐壺 きりつぼの巻)

桐壺帝

桐壺帝

宮城野の 露ふき結ぶ 風のおとに

小萩がもとを おもひこそやれ

宮城野萩の名称は、仙台市付近の宮城野原に有って、萩の中でも一番美しいことからきたものです。

源氏物語の庭 草木の栞 84頁より抜粋

(写真は、9月上旬撮影)

- 【ま行】 むらさき 紫 むらさき科 (若紫 わかむらさきの巻)

- 源氏

手に摘みて いつしかも見ん 紫の

ねにかよひける 野辺の若くさ

紫色は古代、エジプト・ギリシャ・ローマ・中国・日本において高貴色とみなされていました。源氏物語ではそのヒロインを「紫の上」と命名するなど、紫は上品な色と認識されています。

源氏物語の庭 草木の栞 60頁より抜粋

- 【ま行】 むらさきしきぶ 紫式部 くまつづら科

ムラサキシキブは、源氏物語には登場しませんが、物語の作者紫式部の名を負う植物であることからとりあげました。藤原道長の娘、一条天皇の中宮彰子(しょうし)に仕える女房であった藤式部(とうしきぶ)は、物語中の多くの人物を植物の名をもって命名し、特に女性の美しさは花をかりて表現しました。なかでも光源氏の妻紫の上に力を入れて書きあげていることから、「源氏の物語」ははじめ「紫の物語」とも呼ばれ、そして作者は紫式部と呼ばれることになりました。

ムラサキシキブは、源氏物語には登場しませんが、物語の作者紫式部の名を負う植物であることからとりあげました。藤原道長の娘、一条天皇の中宮彰子(しょうし)に仕える女房であった藤式部(とうしきぶ)は、物語中の多くの人物を植物の名をもって命名し、特に女性の美しさは花をかりて表現しました。なかでも光源氏の妻紫の上に力を入れて書きあげていることから、「源氏の物語」ははじめ「紫の物語」とも呼ばれ、そして作者は紫式部と呼ばれることになりました。

源氏物語の庭 草木の栞 103頁より抜粋

(写真は、6月上旬撮影)

- 【ま行】 もも 桃 ばら科 (槿 あさがほの巻)

九月(ながつき)になって、桃園の御所にお引き移りなされた由をお聞きになりますと、女五宮(をんなごのみや)がそちらにおいでになりますので、そのお見舞いにかこつけてお渡りになります。云々

九月(ながつき)になって、桃園の御所にお引き移りなされた由をお聞きになりますと、女五宮(をんなごのみや)がそちらにおいでになりますので、そのお見舞いにかこつけてお渡りになります。云々

桃園の御所の名から桃をとりあげました。桃に関する古文献は、江戸時代から栽培記録が多くなり、特に京都・伏見桃山の桃が有名でした。

源氏物語の庭 草木の栞 20頁より抜粋

(写真は、3月下旬撮影)

- 【や行】 やえむぐら 八重葎 あかね科 (桐壺 きりつぼの巻)

- 草が高く伸びて、野分けのためにいよいよ荒れた感じのする庭の面に、月影ばかりが八重葎にも遮られずに差し込んでゐます。云々

ヤエムグラは、八重葎または葎として古典文献に登場します。

源氏物語の庭 草木の栞 52頁より抜粋

- 【や行】 やぶつばき 薮椿 つばき科 (若菜上 わかな上の巻)

つぎつぎの殿上人は、縁側に円座を敷いておすわりになり、椿餅(つばきもちひ)、梨、柑子のやうなものを、いろいろに、箱の蓋などに交ぜて盛ってありますのを、若い方々は戯れながら取って食べます。云々

つぎつぎの殿上人は、縁側に円座を敷いておすわりになり、椿餅(つばきもちひ)、梨、柑子のやうなものを、いろいろに、箱の蓋などに交ぜて盛ってありますのを、若い方々は戯れながら取って食べます。云々

源氏物語の時代の椿は、栽培品種の少ない時代で、ヤブツバキのことです。

源氏物語の庭 草木の栞 123頁より抜粋

(写真は、3月上旬撮影)

- 【や行】 やえやまぶき 八重山吹 ばら科 (胡蝶の巻 こてふの巻)

秋好中宮

秋好中宮

こてふにも 誘はれなまし 心ありて

八重やまぶきを へだてざりせば

八重山吹は、山吹のおしべがすべて花びらに変化したものです。

源氏物語の庭 草木の栞 28頁より抜粋

(写真は、4月中旬撮影)

- 【や行】 やぶこうじ 藪柑子 やぶこうじ科 (浮舟 うきふねの巻)

- 股になった木の枝に、山橘(やまたちばな)の實を拵へて刺して添へてりまして、云々

ヤブコウジ(藪柑子)を古くは、ヤマタチバナ(山橘)、ヤブタチバナ(藪橘)およびアカダマノキ(赤玉の木)を称しました。

源氏物語の庭 草木の栞 121頁より抜粋

- 【や行】 やまがき 山柿 かきのき科 (桐壺 きりつぼの巻)

その日の御前(おまへ)の折櫃物(おりびつもの)、籠物(こもの)などは、おん後見役(うしろみやく)の右大辨が承って調へたのでした。云々

その日の御前(おまへ)の折櫃物(おりびつもの)、籠物(こもの)などは、おん後見役(うしろみやく)の右大辨が承って調へたのでした。云々

折櫃(おりびつ)には、肴(料理)が詰められ、籠物(かご)の中には当時の五菓、即ち柑子(こうじ)、橘、柿、栗、梨などが入れられたので、山柿をとりあげました。

源氏物語の庭 草木の栞 100頁より抜粋

(写真は、11月下旬撮影)

- 【や行】 やまなし 山梨 ばら科 (総角 あげまきの巻)

女房達迄がそのやうな気でゐますのでは、何として防ぐことがお出来になりませう。こんな手狭な草の庵のお住まひの「山なしの花」は、とても身をお隠しになる術がないのでした。云々

女房達迄がそのやうな気でゐますのでは、何として防ぐことがお出来になりませう。こんな手狭な草の庵のお住まひの「山なしの花」は、とても身をお隠しになる術がないのでした。云々

ヤマナシは、山地に自生する落葉高木で、新枝の先に白色花が開きます。

源氏物語の庭 草木の栞 99頁より抜粋

(写真は、4月上旬撮影)

- 【や行】 やまぶき 山吹 ばら科 (胡蝶 こてふの巻)

秋好中宮方の女房一

秋好中宮方の女房一

風吹けば 波の花さへ 色みえて

こや名に立てる 山吹のさき

綴喜郡井手町玉川は山吹の名勝地で、その歴史は古く、左大臣橘諸兄が山吹を愛し、晩年を井手の里に住み、玉川一帯に山吹を植栽したのが井手の山吹のはじまりです。

源氏物語の庭 草木の栞 27頁より抜粋

(写真は、4月中旬撮影)

- 【ら行】 りんどう 龍胆 りんどう科 (野分 のわきの巻)

取り分け丹精をしてお植えになった龍胆や朝顔などの絡み着いてゐた笆垣(ませがき)の、云々

取り分け丹精をしてお植えになった龍胆や朝顔などの絡み着いてゐた笆垣(ませがき)の、云々

竜胆の漢字を転訛して和名をリンドウと呼びます。

源氏物語の庭 草木の栞 112頁より抜粋

(写真は、11月上旬撮影)

- 【わ行】 わかな 若菜 (若菜上 わかな上の巻)

源氏

源氏

小松原 すゑの齢(よはひ)に 引かれてや

のべの若菜も 年をつむべき

古代、宮中では、正月初(はじめ)の子(ね)の日に、内膳司(ないぜんし)が不老長生を願い、その年の七種(ななくさ)の新菜を羹(あつもの)として奉りました。のちに七日の七草粥の行事となりました。

源氏物語の庭 草木の栞 9頁より抜粋

(写真は、2月11日 城南宮七草粥の日のお供え)

- 【わ行】 わすれぐさ 忘草 ゆり科 (葵 あふひの巻)

黒い汗袗(かざみ)、萱草色(くわんざういろ)の袴などを着てゐますのも、云々

黒い汗袗(かざみ)、萱草色(くわんざういろ)の袴などを着てゐますのも、云々

萱草(かんぞう)の「萱」は「忘」の意で、和名の忘草(わすれぐさ)は、漢名の萱草の意訳です。

源氏物語の庭 草木の栞 73頁より抜粋

(写真は、6月下旬撮影)

- 【わ行】 わらび 蕨 しだ植物 (早蕨 さわらびの巻)

山の阿闍梨

山の阿闍梨

君にとて あまたの春を つみしかば

常を忘れぬ 初わらびなり

蕨(わらび)は、出雲風土記、延喜式に春菜とあります。古くからの食用野草で、若芽を食べ、根茎から蕨粉を製しわらび餅をつくりました。

源氏物語の庭 草木の栞 17頁より抜粋

(写真は、8月中旬撮影)

- 【わ行】 われもこう 吾木香 ばら科 (匂宮 にほふみやの巻)

老いを忘れる菊、衰へて行く藤袴、見ばえのしない吾木香などを、すっかり色香が褪せてしまふ霜枯れの頃までも珍重なさると云ふ風に殊更めかしく、匂を愛でるという云ふことを、云々

老いを忘れる菊、衰へて行く藤袴、見ばえのしない吾木香などを、すっかり色香が褪せてしまふ霜枯れの頃までも珍重なさると云ふ風に殊更めかしく、匂を愛でるという云ふことを、云々

吾木香は、新撰字鏡に「地楡曽比久々佐」とあり、貝原益軒著大和本草で「地楡 ワレモカウ也」と同定されています。

源氏物語の庭 草木の栞 93頁より抜粋

(写真は、9月下旬撮影)

その他の草花

- あせび 馬酔木 つつじ科

馬がこの葉を食べると酔ったように苦しむと言われることからアセビ(馬酔木)の名があります。日本人が古くから親しんできた木で、『万葉集』にはアセビを詠んだ歌があります。壺型の花が枝先に多数咲きます。

馬がこの葉を食べると酔ったように苦しむと言われることからアセビ(馬酔木)の名があります。日本人が古くから親しんできた木で、『万葉集』にはアセビを詠んだ歌があります。壺型の花が枝先に多数咲きます。

(写真は、3月中旬撮影。室町の庭、参道三照宮あたり。)

- おがたまのき 招霊木 もくれん科

和名のオガタマノキは、神道思想の「招霊」から転訛したものといわれます。日本神話のなかで、天照大神が天岩戸に隠れてしまった際に、天鈿女命がオガタマノキの枝を手にして天岩戸の前で舞ったとされます。

和名のオガタマノキは、神道思想の「招霊」から転訛したものといわれます。日本神話のなかで、天照大神が天岩戸に隠れてしまった際に、天鈿女命がオガタマノキの枝を手にして天岩戸の前で舞ったとされます。

(写真は、4月上旬撮影。参道絵馬舎の向かいあたりに見えます。)

- ごもじゅ 五毛樹 すいかづら科

和名は、首里城の門前に植えられていたから「御門樹」、または葉をこすると「ごま」の香りがすることから「胡麻樹」あるいは、株全体に毛があることから毛が多いことを意味する「五毛樹」、が転訛したものといわれます。沖縄及び奄美大島を原産とします。

和名は、首里城の門前に植えられていたから「御門樹」、または葉をこすると「ごま」の香りがすることから「胡麻樹」あるいは、株全体に毛があることから毛が多いことを意味する「五毛樹」、が転訛したものといわれます。沖縄及び奄美大島を原産とします。

(写真は、3月下旬撮影。東詰所より室町の庭に向かうあたり。)

- さざんか 山茶花 つばき科

サザンカは、10月から12月にかけて開花し、晩秋の花として親しまれてきました。園芸品種も多く、生け垣にもよく利用されます。童謡「たきび」の歌詞に登場することでもよく知られています。

サザンカは、10月から12月にかけて開花し、晩秋の花として親しまれてきました。園芸品種も多く、生け垣にもよく利用されます。童謡「たきび」の歌詞に登場することでもよく知られています。

(写真は、10月下旬撮影。春の山のお庭の入口近く。)

- つわぶき 石蕗 きく科

和名のツワブキは、艶葉蕗(つやはぶき)、つまり「艶のある葉を持ったフキ」から転訛したという説などがあります。木陰や日陰を好んでよく育ちますので、園芸植物として日本庭園の石組みや木の根元などに植えられます。

和名のツワブキは、艶葉蕗(つやはぶき)、つまり「艶のある葉を持ったフキ」から転訛したという説などがあります。木陰や日陰を好んでよく育ちますので、園芸植物として日本庭園の石組みや木の根元などに植えられます。

(写真は、11月中旬撮影。平安の庭、池のほとり及び遣り水のあたり。)

- てんがいゆり 天蓋百合 ゆり科

テンガイユリは、オニユリの別称です。花弁が大きく反りかえるのが特徴です。花期は7~8月で、オレンジ色に褐色の斑点模様の花が夏の青空を背景に際立ちます。

テンガイユリは、オニユリの別称です。花弁が大きく反りかえるのが特徴です。花期は7~8月で、オレンジ色に褐色の斑点模様の花が夏の青空を背景に際立ちます。

(写真は、7月上旬撮影。平安の庭、池のほとり。)

- ときわまんさく 常盤万作 まんさく科

春の開花期には枝先に集まるように咲くため株全体が花に覆われ、遠くからでもその美しさが楽しめます。落葉樹であるマンサク対し、一年中葉をつけているためトキワマンサクと名付けられました。

春の開花期には枝先に集まるように咲くため株全体が花に覆われ、遠くからでもその美しさが楽しめます。落葉樹であるマンサク対し、一年中葉をつけているためトキワマンサクと名付けられました。

(写真は、4月上旬撮影。春の山のお庭の入口近く。)

- なつつばき 夏椿 つばき科

和名ナツツバキの由来は、花や葉の形がツバキに似ており、夏に花が咲くことによります。朝に開花し、夕方には落花する一日花です。幹は樹皮が灰褐色で薄く滑らかで、花とともに高い観賞価値があります。

和名ナツツバキの由来は、花や葉の形がツバキに似ており、夏に花が咲くことによります。朝に開花し、夕方には落花する一日花です。幹は樹皮が灰褐色で薄く滑らかで、花とともに高い観賞価値があります。

(写真は、6月中旬撮影。室町の庭から、杜若の小径に向かうあたり。)

- ひとつばたご 一つ葉たご もくさい科

新しい枝先に白い花がたくさん咲きます。 満開時には、まるで雪が降り積もったように感じます。日本において、希少種のひとつです。長野県・岐阜県・愛知県にまたがる「木曽川流域」と長崎県の「対馬市」に自生する、植物学的には珍しい隔離分布です。別名、ナンジャモンジャと呼びます。

新しい枝先に白い花がたくさん咲きます。 満開時には、まるで雪が降り積もったように感じます。日本において、希少種のひとつです。長野県・岐阜県・愛知県にまたがる「木曽川流域」と長崎県の「対馬市」に自生する、植物学的には珍しい隔離分布です。別名、ナンジャモンジャと呼びます。

(写真は、5月上旬撮影。平安の庭、出口あたり。)

- みつばつつじ 三つ葉つつじ つつじ科

3~5月頃に咲く紅紫色の花が美しく、花が終わってから葉が出てきます。枝先に三枚の葉がつくことからこの名があります。城南宮では、しだれ梅が散ったあと、3月下旬頃に見頃を迎えます。

3~5月頃に咲く紅紫色の花が美しく、花が終わってから葉が出てきます。枝先に三枚の葉がつくことからこの名があります。城南宮では、しだれ梅が散ったあと、3月下旬頃に見頃を迎えます。

(写真は、3月下旬撮影。春の山、小川より右手のほう。)

-